|

|

| 时间:2025-10-17 作者: 新闻来源:内蒙古自治区民族事务委员会 【字号:大 | 中 | 小】

|

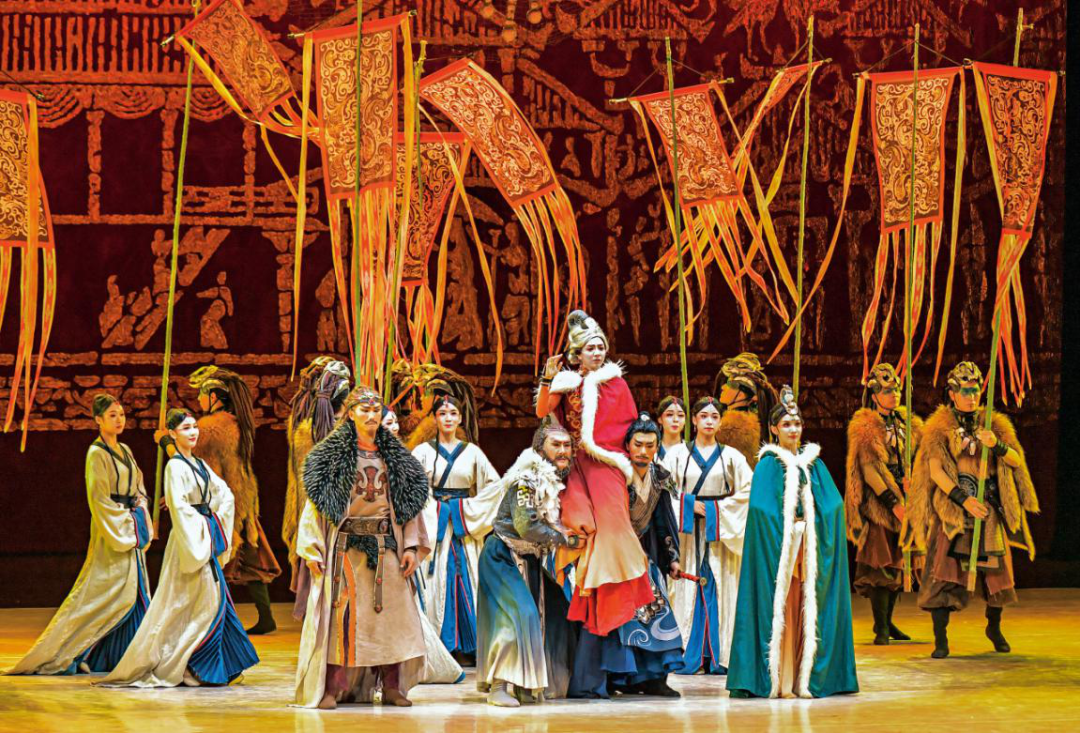

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和对内蒙古的重要指示精神,全面展示内蒙古自治区紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线,深化民族团结进步创建,构筑中华民族共有精神家园,自治区民委与民族团结杂志社联合出版《共有精神家园·撷英内蒙古》专刊。专刊分山河共美、历史共创、家国共兴、血脉共融、伟业共铸、文脉共续六个专题,共刊发了48篇文章,我们将陆续发布在内蒙古自治区民族事务委员会微信公众号上,敬请关注。 昭君出塞:团结佳话 千古流芳 在中国,王昭君是一个千古流传、家喻户晓的人物。昭君出塞和亲,汉匈间化干戈为玉帛,两千多年来一直被人们所颂扬、赞美。2019年,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上将“昭君出塞”作为以爱国主义为核心的伟大民族精神的历史佳话予以彰显。无疑,“昭君出塞”所形成的昭君文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是祖国北疆文化百花园的鲜艳花朵,更是各民族交往交流交融的典范。在我国古代北方,生活着逐水草迁徙的游牧民族。秦汉之际,中原王朝相继建立了大一统政权。草原游牧民族与中原农耕民族如何相处,成为了那个时代尤其紧迫的重要命题。汉武帝时期,朝廷派兵对来自北方草原的匈奴展开反击,经过几次大战,将匈奴赶到了漠北。连续的征战使汉匈双方都遭受重大损失,匈奴陷入分裂动荡的局面,汉朝也消耗了巨额的财富,出现严重的社会危机。 汉宣帝时期,匈奴陷入内乱,出现五单于之争,接着又有呼韩邪单于与郅支单于的兄弟争位的事件。呼韩邪单于在这种局势下,决定归附汉朝。西汉甘露二年(公元前52年),呼韩邪单于从五原塞到长安朝拜汉帝,汉朝以礼节予以接待,给予大量赏赐,还从边郡调运粮食予以援助。在呼韩邪单于返回时,又派军队一路护送,并下令长乐卫尉高昌侯董忠等率领汉军留居匈奴境内,帮助呼韩邪单于稳定局势。在汉朝的支持下,呼韩邪单于渡过了危机。汉宣帝黄龙元年(公元前49年),呼韩邪单于再次朝拜汉宣帝,汉朝同样给予高规格的接待和赏赐。汉元帝刘奭崇尚儒家学说,他即位后继续对呼韩邪单于部族实行友好政策。汉朝与匈奴约定:“自今以来,汉与匈奴合为一家,世世毋得相诈相攻。”经过近百年的曲折,中原王朝与北方游牧民族终于找到了一个和平相处、互助共赢的密切往来模式。西汉建昭三年(公元前36年),汉朝的都护甘延寿和副校尉陈汤在康居斩杀郅支单于,除掉了呼韩邪单于的政敌。为了表示感激,并进一步增进汉匈关系,西汉竟宁元年(公元前33年),呼韩邪单于第三次来到长安朝见汉帝,请求做汉家女婿。于是,“元帝以后宫良家子王墙字昭君赐单于”。王昭君出生于西汉南郡秭归县(今湖北兴山县),其故乡属于楚文化圈,与伟大的爱国诗人屈原是同乡。当地人民关心国家,性格坚韧高洁。在此环境熏陶下成长起来的王昭君,因相貌端庄、高雅聪慧被选秀入宫。宫廷的生活,也增强了她关注国家大事、顾全大局的意识。《后汉书·南匈奴列传》记载:“时呼韩邪来朝,帝敕以宫女五人赐之。昭君入宫数岁,不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行。呼韩邪临辞大会,帝召五女以示之。昭君丰容靓饰,光明汉宫,顾景裴回,竦动左右。”她从民间来到宫廷,如同绝大多数宫女,“不得见御”是其人生常态。当听到元帝征召宫女出嫁呼韩邪单于时,王昭君主动请求出塞,并在临辞大会上精心梳妆打扮,惊艳众人,也赢得了呼韩邪单于的欢心。呼韩邪单于当即表示,愿意替汉朝守护北方边境。汉元帝决定将年号改为“竟宁”,即边疆安宁之意。“竟”的另外一个含义是“自始至终”,“竟宁”也寄托了汉匈双方永远和睦安宁的希冀。来到匈奴后,王昭君不遗余力推进和维护汉匈友好,赢得了匈奴民众的尊敬和爱戴。呼韩邪单于赐予她“宁胡阏氏”的称号,表彰其为匈奴社会安定发展作出的贡献。王昭君和呼韩邪单于相亲相爱,生下了儿子伊屠智牙师。呼韩邪单于去世后,匈奴有“父死,妻其后母”的习俗,汉成帝下旨要“从胡俗”,从国家大义出发,王昭君嫁给了呼韩邪单于的儿子复株累单于,并生育两个女儿。此后,汉匈关系历经曲折,王昭君和她的女儿、女婿及侄儿都始终致力于维护汉匈友好。“是时边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶亡干戈之役。”昭君出塞,促进了农耕文明与游牧文明的深度融合,成为中原王朝与北方游牧民族和谐相处的典范。东汉时期的南匈奴附汉,便是效仿其做法。其后,历代游牧民族多有学习呼韩邪单于,依附中原王朝并与之和亲,王昭君更是被千古传颂。昭君主动请求出塞,匈奴主动归附汉朝,汉朝主动予以匈奴帮助,双方共同演绎出各民族和谐交融的佳话。昭君出塞、胡汉和亲体现了长江文化、黄河文化与草原文化的交汇融合,寄托了各族人民追求安定团结、美好生活的愿望。千百年来,王昭君被各族人民以各种方式赞美、怀念和颂扬。历史上,吟咏昭君的作品涵盖了诗词歌赋、戏曲小说、绘画镜铭、民歌传说等绝大多数艺术形式。目前发现最早吟咏与评价昭君的诗歌,出现于与她同时代的焦延寿的《焦氏易林》中,“昭君守国,诸夏蒙德,异类既同,崇我王室”、“长城既立,四夷宾服。交和结好,昭君是福”。可见,昭君和亲使周边各民族共承和平美好的福泽。随着时代的发展,昭君题材的各类作品如滚雪球般的出现,几乎历朝历代都有昭君文学艺术作品问世并流传。据不完全统计,从汉代到民国,仅写王昭君的诗歌就超过700首,戏曲小说达40种。各民族还通过建造纪念物的方式来颂扬昭君。王昭君的故乡、出塞地及其沿线地区,有很多昭君的纪念物。在昭君出塞途经内蒙古包头地区的西汉晚期墓葬中,出土了“单于和亲”、“单于天降”、“四夷尽服”等瓦当,是昭君出塞历史的实物见证。目前,能够找到11座可以确定的昭君墓,分布在内蒙古、山西、陕西、河北、河南、山东等地,大都处于传统农牧交错和民族交融地带。正如历史学家翦伯赞所言:“王昭君已经不是一个人物,而是一个象征,一个民族友好的象征;昭君墓也不是一个坟墓,而是一座民族友好的历史纪念塔。”新中国成立后,昭君出塞被赋予爱国主义精神和民族团结的新内涵,得到了党和国家领导人的高度评价。20世纪50年代,周恩来总理就盛赞王昭君是对维护中华民族大家庭的团结有贡献的人物。他还以昭君的故事鼓励全国人民支援包钢建设,并指示剧作家曹禺创作了历史剧《王昭君》,歌颂民族团结。这一时期,历史学家翦伯赞、林干,文学家田汉、邓拓等纷纷撰写昭君出塞主题的文章,形成了新中国成立后昭君研究的第一个高潮。昭君文化蕴含的爱国、和平、友好、团结的精神,具有强大的生命力、感染力、凝聚力和转化力,不断绽放着时代光彩。“琵琶一曲弹至今,昭君千古墓犹新。”内蒙古呼和浩特市南郊大黑河畔的昭君墓,是历史文献记载最早、颇具代表性、关注度高的墓葬遗址。后来依此遗址而建的昭君博物院,集文物保护、收藏研究、馆藏展示和社会教育于一体,展示传播“昭君文化”、“草原丝路文化”等。自1977年对外开放特别是新时代以来,昭君博物院积极讲好中华民族共同体故事,成为全国民族团结进步教育基地、中国华侨国际文化交流基地、海峡两岸交流基地等,吸引了广大游客慕名前往参观游览。1999年至今,以“弘扬先进文化,增强民族团结,促进经济发展,构建和谐社会”为主题的“中国·呼和浩特昭君文化节”,已连续举办25届。文化节开展理论研讨、旅游开发、民俗表演、招商引资等活动,吸引八方来客广泛参与,成为呼和浩特市推进高质量发展、对外文化交流、促进民族团结进步的亮丽名片。“群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。”在王昭君的故乡湖北省兴山县,多年来都在农历八月十五举办以弘扬昭君文化、传承昭君精神、增强民族团结为主题的“中秋月圆忆昭君”系列活动——“汉服秀巡游”、“弘扬昭君文化·铸牢中华民族共同体意识”专题培训班、“昭君故事我来说”讲解比赛、昭君文化品牌建设研讨会等,日益成为全国知名的文旅品牌。南北来相会,共话团结情。昭君的“娘家”与“婆家”也来往互动频繁,湖北兴山县与内蒙古呼和浩特市举办的“草原少年回‘姥家’、湖北少年进草原”双向交流活动已被纳入“各族青少年交流计划”全国试点示范项目,仅2024年就有鄂蒙两地3200余名青少年开展了9批次云端、线下交流活动。呼和浩特市玉泉区还与昭君出塞路沿线11个旗(县、市、区)建立联盟,让相隔千里的青少年在“云端”聚会,引导各族青少年厚植家国情怀,铸牢中国心、中华魂。从长江流域来到黄河流域,又走向大漠草原,“昭君出塞路”全长数千公里,贯穿湖北、河南、陕西、山西、甘肃、内蒙古6个省(自治区)10个市(州)38县(区、旗)。昭君出塞沿线各族人民弘扬昭君文化,共享新的发展机遇,自2019年以来,先后成立昭君出塞路沿线产业联盟、旅游联盟、铸牢中华民族共同体意识联盟、媒体联盟等,不断促进经济文化交流互动,深化“一带一路”倡议的开放合作与机遇共享。昭君出塞所追求的和平、友好、和谐的目标,符合人类的共同理想,也表达了各国人民的愿望和心声。昭君出塞的故事在日本、朝鲜半岛、越南及欧美等国家和地区都有流传,产生了世界性影响,成为人类共享的精神财富。“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高。”昭君出塞和亲,是民族团结的象征,是各族人民向往和平、追求美好生活的历史佳话。作为各民族共享的中华文化符号,昭君出塞和亲彰显了中华文明的突出特性,必将在铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设历程中焕发新的荣光。(作者为内蒙古大学历史与旅游文化学院教授,中国民族学学会昭君文化研究会副会长 ) 汉宣帝时期,匈奴陷入内乱,出现五单于之争,接着又有呼韩邪单于与郅支单于的兄弟争位的事件。呼韩邪单于在这种局势下,决定归附汉朝。西汉甘露二年(公元前52年),呼韩邪单于从五原塞到长安朝拜汉帝,汉朝以礼节予以接待,给予大量赏赐,还从边郡调运粮食予以援助。在呼韩邪单于返回时,又派军队一路护送,并下令长乐卫尉高昌侯董忠等率领汉军留居匈奴境内,帮助呼韩邪单于稳定局势。在汉朝的支持下,呼韩邪单于渡过了危机。汉宣帝黄龙元年(公元前49年),呼韩邪单于再次朝拜汉宣帝,汉朝同样给予高规格的接待和赏赐。汉元帝刘奭崇尚儒家学说,他即位后继续对呼韩邪单于部族实行友好政策。汉朝与匈奴约定:“自今以来,汉与匈奴合为一家,世世毋得相诈相攻。”经过近百年的曲折,中原王朝与北方游牧民族终于找到了一个和平相处、互助共赢的密切往来模式。西汉建昭三年(公元前36年),汉朝的都护甘延寿和副校尉陈汤在康居斩杀郅支单于,除掉了呼韩邪单于的政敌。为了表示感激,并进一步增进汉匈关系,西汉竟宁元年(公元前33年),呼韩邪单于第三次来到长安朝见汉帝,请求做汉家女婿。于是,“元帝以后宫良家子王墙字昭君赐单于”。王昭君出生于西汉南郡秭归县(今湖北兴山县),其故乡属于楚文化圈,与伟大的爱国诗人屈原是同乡。当地人民关心国家,性格坚韧高洁。在此环境熏陶下成长起来的王昭君,因相貌端庄、高雅聪慧被选秀入宫。宫廷的生活,也增强了她关注国家大事、顾全大局的意识。《后汉书·南匈奴列传》记载:“时呼韩邪来朝,帝敕以宫女五人赐之。昭君入宫数岁,不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行。呼韩邪临辞大会,帝召五女以示之。昭君丰容靓饰,光明汉宫,顾景裴回,竦动左右。”她从民间来到宫廷,如同绝大多数宫女,“不得见御”是其人生常态。当听到元帝征召宫女出嫁呼韩邪单于时,王昭君主动请求出塞,并在临辞大会上精心梳妆打扮,惊艳众人,也赢得了呼韩邪单于的欢心。呼韩邪单于当即表示,愿意替汉朝守护北方边境。汉元帝决定将年号改为“竟宁”,即边疆安宁之意。“竟”的另外一个含义是“自始至终”,“竟宁”也寄托了汉匈双方永远和睦安宁的希冀。来到匈奴后,王昭君不遗余力推进和维护汉匈友好,赢得了匈奴民众的尊敬和爱戴。呼韩邪单于赐予她“宁胡阏氏”的称号,表彰其为匈奴社会安定发展作出的贡献。王昭君和呼韩邪单于相亲相爱,生下了儿子伊屠智牙师。呼韩邪单于去世后,匈奴有“父死,妻其后母”的习俗,汉成帝下旨要“从胡俗”,从国家大义出发,王昭君嫁给了呼韩邪单于的儿子复株累单于,并生育两个女儿。此后,汉匈关系历经曲折,王昭君和她的女儿、女婿及侄儿都始终致力于维护汉匈友好。“是时边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶亡干戈之役。”昭君出塞,促进了农耕文明与游牧文明的深度融合,成为中原王朝与北方游牧民族和谐相处的典范。东汉时期的南匈奴附汉,便是效仿其做法。其后,历代游牧民族多有学习呼韩邪单于,依附中原王朝并与之和亲,王昭君更是被千古传颂。昭君主动请求出塞,匈奴主动归附汉朝,汉朝主动予以匈奴帮助,双方共同演绎出各民族和谐交融的佳话。昭君出塞、胡汉和亲体现了长江文化、黄河文化与草原文化的交汇融合,寄托了各族人民追求安定团结、美好生活的愿望。千百年来,王昭君被各族人民以各种方式赞美、怀念和颂扬。历史上,吟咏昭君的作品涵盖了诗词歌赋、戏曲小说、绘画镜铭、民歌传说等绝大多数艺术形式。目前发现最早吟咏与评价昭君的诗歌,出现于与她同时代的焦延寿的《焦氏易林》中,“昭君守国,诸夏蒙德,异类既同,崇我王室”、“长城既立,四夷宾服。交和结好,昭君是福”。可见,昭君和亲使周边各民族共承和平美好的福泽。随着时代的发展,昭君题材的各类作品如滚雪球般的出现,几乎历朝历代都有昭君文学艺术作品问世并流传。据不完全统计,从汉代到民国,仅写王昭君的诗歌就超过700首,戏曲小说达40种。各民族还通过建造纪念物的方式来颂扬昭君。王昭君的故乡、出塞地及其沿线地区,有很多昭君的纪念物。在昭君出塞途经内蒙古包头地区的西汉晚期墓葬中,出土了“单于和亲”、“单于天降”、“四夷尽服”等瓦当,是昭君出塞历史的实物见证。目前,能够找到11座可以确定的昭君墓,分布在内蒙古、山西、陕西、河北、河南、山东等地,大都处于传统农牧交错和民族交融地带。正如历史学家翦伯赞所言:“王昭君已经不是一个人物,而是一个象征,一个民族友好的象征;昭君墓也不是一个坟墓,而是一座民族友好的历史纪念塔。”新中国成立后,昭君出塞被赋予爱国主义精神和民族团结的新内涵,得到了党和国家领导人的高度评价。20世纪50年代,周恩来总理就盛赞王昭君是对维护中华民族大家庭的团结有贡献的人物。他还以昭君的故事鼓励全国人民支援包钢建设,并指示剧作家曹禺创作了历史剧《王昭君》,歌颂民族团结。这一时期,历史学家翦伯赞、林干,文学家田汉、邓拓等纷纷撰写昭君出塞主题的文章,形成了新中国成立后昭君研究的第一个高潮。昭君文化蕴含的爱国、和平、友好、团结的精神,具有强大的生命力、感染力、凝聚力和转化力,不断绽放着时代光彩。“琵琶一曲弹至今,昭君千古墓犹新。”内蒙古呼和浩特市南郊大黑河畔的昭君墓,是历史文献记载最早、颇具代表性、关注度高的墓葬遗址。后来依此遗址而建的昭君博物院,集文物保护、收藏研究、馆藏展示和社会教育于一体,展示传播“昭君文化”、“草原丝路文化”等。自1977年对外开放特别是新时代以来,昭君博物院积极讲好中华民族共同体故事,成为全国民族团结进步教育基地、中国华侨国际文化交流基地、海峡两岸交流基地等,吸引了广大游客慕名前往参观游览。1999年至今,以“弘扬先进文化,增强民族团结,促进经济发展,构建和谐社会”为主题的“中国·呼和浩特昭君文化节”,已连续举办25届。文化节开展理论研讨、旅游开发、民俗表演、招商引资等活动,吸引八方来客广泛参与,成为呼和浩特市推进高质量发展、对外文化交流、促进民族团结进步的亮丽名片。“群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。”在王昭君的故乡湖北省兴山县,多年来都在农历八月十五举办以弘扬昭君文化、传承昭君精神、增强民族团结为主题的“中秋月圆忆昭君”系列活动——“汉服秀巡游”、“弘扬昭君文化·铸牢中华民族共同体意识”专题培训班、“昭君故事我来说”讲解比赛、昭君文化品牌建设研讨会等,日益成为全国知名的文旅品牌。南北来相会,共话团结情。昭君的“娘家”与“婆家”也来往互动频繁,湖北兴山县与内蒙古呼和浩特市举办的“草原少年回‘姥家’、湖北少年进草原”双向交流活动已被纳入“各族青少年交流计划”全国试点示范项目,仅2024年就有鄂蒙两地3200余名青少年开展了9批次云端、线下交流活动。呼和浩特市玉泉区还与昭君出塞路沿线11个旗(县、市、区)建立联盟,让相隔千里的青少年在“云端”聚会,引导各族青少年厚植家国情怀,铸牢中国心、中华魂。从长江流域来到黄河流域,又走向大漠草原,“昭君出塞路”全长数千公里,贯穿湖北、河南、陕西、山西、甘肃、内蒙古6个省(自治区)10个市(州)38县(区、旗)。昭君出塞沿线各族人民弘扬昭君文化,共享新的发展机遇,自2019年以来,先后成立昭君出塞路沿线产业联盟、旅游联盟、铸牢中华民族共同体意识联盟、媒体联盟等,不断促进经济文化交流互动,深化“一带一路”倡议的开放合作与机遇共享。昭君出塞所追求的和平、友好、和谐的目标,符合人类的共同理想,也表达了各国人民的愿望和心声。昭君出塞的故事在日本、朝鲜半岛、越南及欧美等国家和地区都有流传,产生了世界性影响,成为人类共享的精神财富。“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高。”昭君出塞和亲,是民族团结的象征,是各族人民向往和平、追求美好生活的历史佳话。作为各民族共享的中华文化符号,昭君出塞和亲彰显了中华文明的突出特性,必将在铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设历程中焕发新的荣光。(作者为内蒙古大学历史与旅游文化学院教授,中国民族学学会昭君文化研究会副会长 )

|

|

| |

|